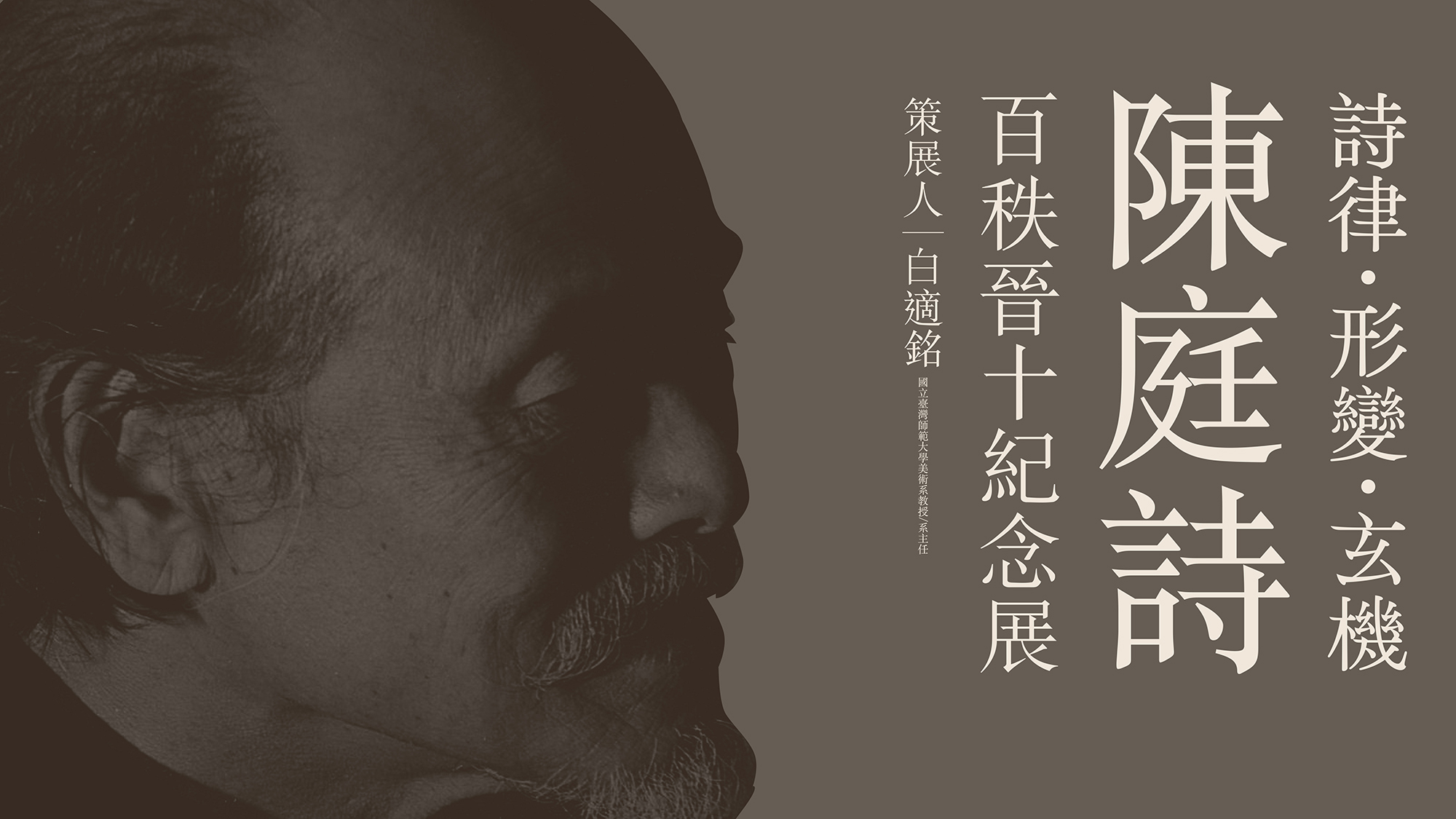

2022.10.15-2022.11.06

臺中市屯區藝文中心展覽室A、B展間

陳庭詩老師福建常樂人,前故宮研究員楚戈稱他是藝術上的「國寶」,前高雄美術館館長李俊賢和藝術評論家陸蓉之,認為他就像一部「美術史」。他是戰後中國來臺的第一代藝術家,受過舊學與文人書畫教育,歷經中日戰爭、國共內戰、二二八事件、戒嚴時期的白色恐怖、乃至解嚴後的文化衝擊,一生顛沛流離,可謂戰前中國與戰後臺灣的歷史縮影。光復來臺後,陳老師結合藝文界好友,成立「現代版畫會」、「五月畫會」及「現代眼」,為臺灣現代藝術發展開出一條嶄新之路,其創作大致分為寫實木刻版畫時期、抽象表達時期及複合雕塑時期。

享譽國際的藝術家陳庭詩,自1981年遷居臺中太平後,和臺中藝術界友人的互動情誼與地緣關係,間接影響了他的創作風格,尤其複合鐵雕更呈現旺盛的生命力和企圖心,為其藝術成就攀上另一座高峰,堪為所有創作者的典範。陳庭詩亦是國內現代藝術的先驅,多次代表臺灣受邀參與海外展覽,藝術造詣備受國際肯定與讚賞,顯見陳庭詩之於臺中及臺灣藝壇的重要地位。

為詮釋陳庭詩豐沛的藝術造詣及彰顯其對中部地區近代雕塑藝術發展之貢獻,特別邀請策展人白適銘教授策劃及陳庭詩現代藝術基金會共同協辦,期許藉由本展,呈現陳庭詩高度的藝術成就。此次展出類型多元豐富,包含鐵雕、版畫、壓克力、水墨、彩墨及書法等近百件作品,現場同時呈現藝術家日常生活起居的情境布置,展現文人氣息及風雅。除了作品及物件展示之外,亦規劃互動數位體驗區,讓民眾進入陳庭詩的藝術世界,進行二次創作並下載照片留念,增加觀展趣味性。

策展人 白適銘

日本京都大學藝術史博士,現任國立臺灣師範大學美術學系(所)教授,研究專長包含中國美術史、臺灣美術史、東⽅書畫藝術理論等。

主要著作有《日盛.雨後.木下靜涯》、《世外遺音─木下靜涯舊藏畫稿作品資料研究》( 編著 )、〈走向自由體制的文化內視─談八○年代臺灣美術的脫體制現象及街頭精神〉、〈廢除「國畫」之後─戰後水墨畫「東亞文化共同體」思想之形成〉、〈外來者或內在者?─七○年代臺灣風景畫環境經驗建構問題探析〉、〈「国家」概念の視覚化:日本殖民時代における台湾戦争画の中の国民精神〉、〈公眾與景觀─臺灣近代雕塑的公共化與社會性形塑〉等。

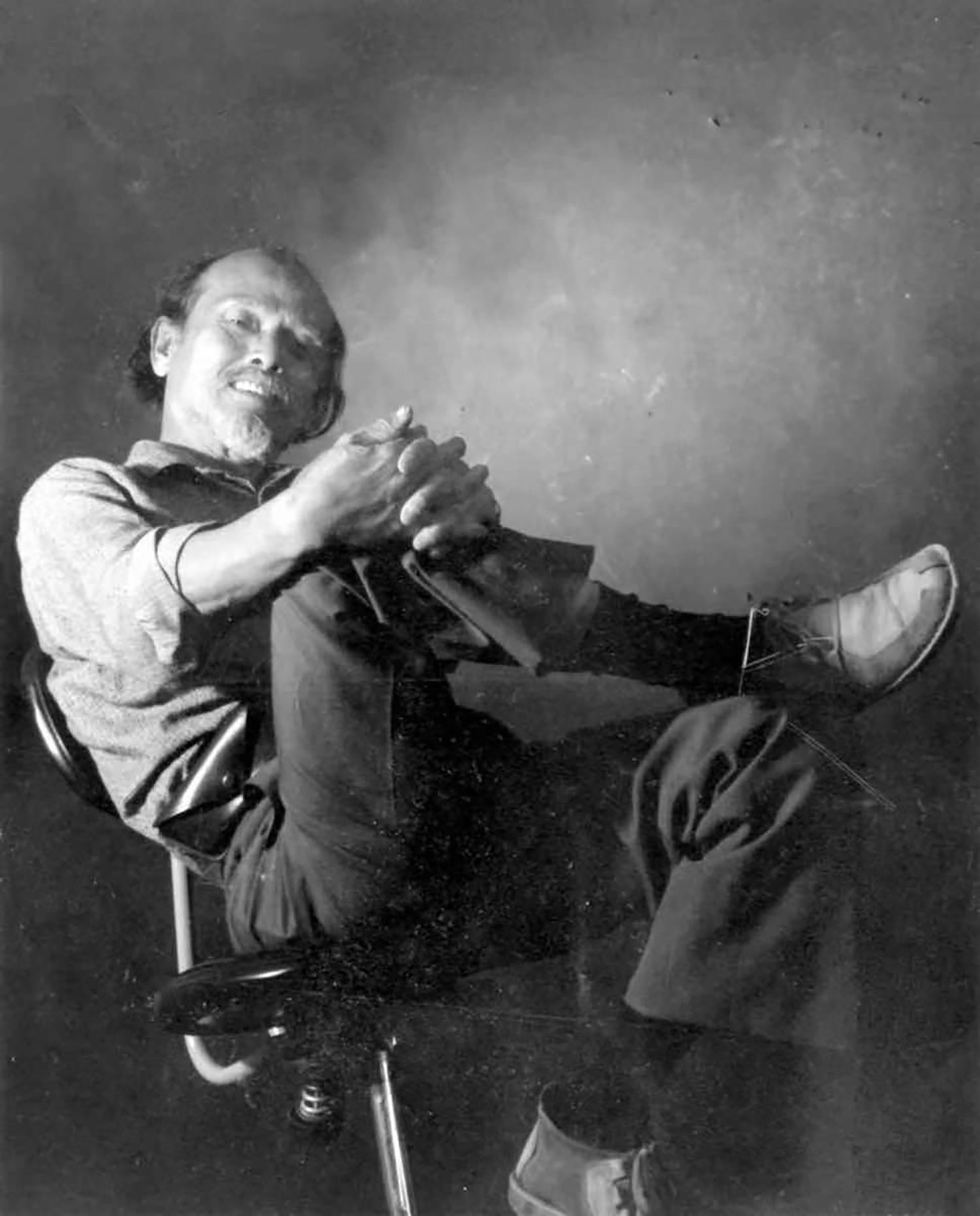

藝術家簡介

陳庭詩

陳庭詩(1913-2002),生於福建長樂,自幼飽讀詩書。8歲時發生意外而失聰,並喪失語言能力,卻因此走上藝術創作道路。1945年來台後,積極投入推動現代藝術,1958年參與創立「現代版畫會」,1965年加入「五月畫會」。 他嘗試運用臺灣特有的甘蔗板製作版畫,也在創作手法與色彩上求新求變。除了版畫之外,也創作書法、墨彩、油畫、雕塑等,尤其鐵雕是他運用巧手,將廢鐵化為富有詩情及趣味的創作。1981年遷居至臺中太平並成立工作室,晚年獨居於此,開始大量從事鐵雕藝術,並創作出相當多經典之作,對臺中雕塑及地方美學形構之影響佔有一席之地。 陳庭詩是國內現代藝術發展史中的先驅人物,活躍於臺灣1950、1960年代「現代抽象繪畫運動」興盛時期,多次代表臺灣受邀參與海外展覽,藝術造詣備受國際肯定與讚賞。其作品經歷前期的古典傳統轉向後期現代性的表現,創作包括版畫、水墨、油畫與雕塑等形式。他將西方藝術觀念結合中國思想脈絡,試圖將傳統元素轉化為現代性符號,因此作品多呈現一種抽象與具象、傳統與現代相互融會的風格。

精選作品

藝術家

陳庭詩

作品名稱

歸去來兮

年代

1996

媒材

鐵

尺寸

155×137×52公分

類型

鐵雕